La Historia es un tribunal del que no pueden escapar ni los más poderosos. No hay nadie suficientemente impune para la verdad que logra la Historia. De ahí que Schiller llegara a proclamar que la Historia universal es el Juicio Final.

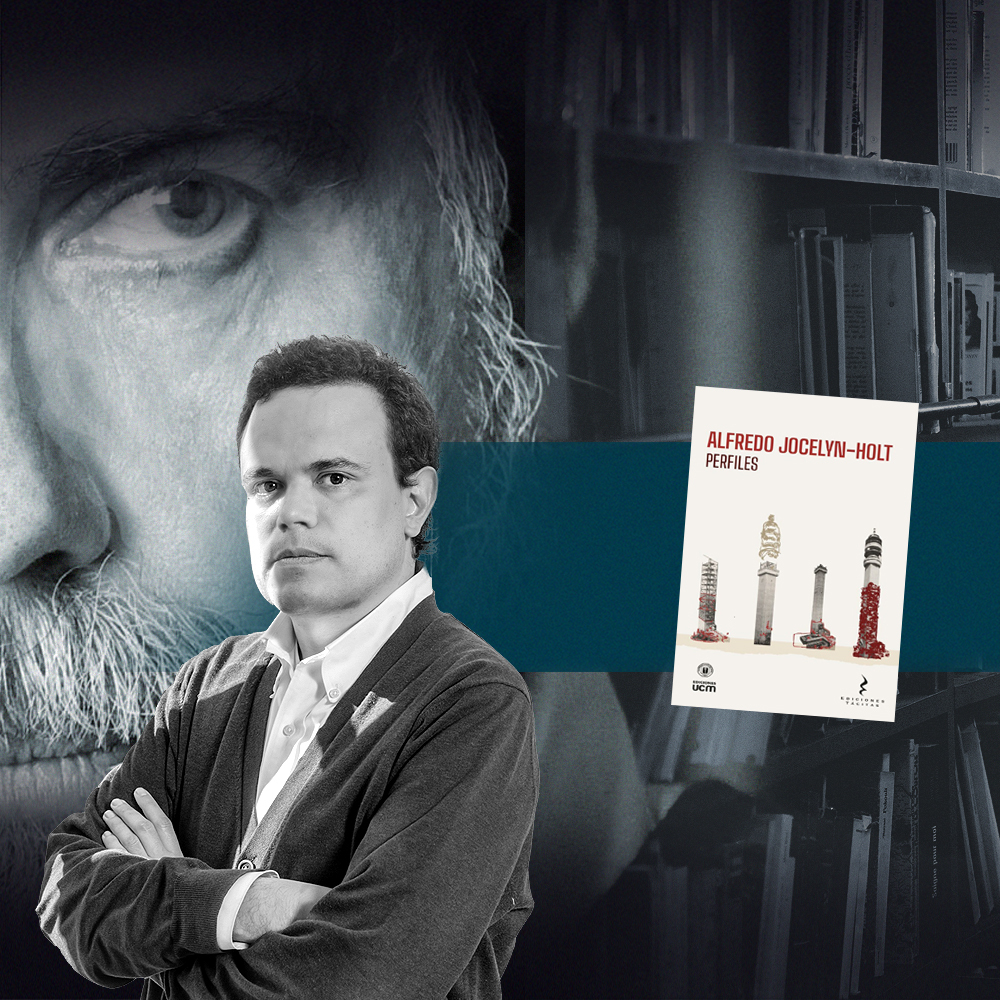

A propósito de la publicación de Perfiles, el libro en el que nuestro fundamental historiador Alfredo Jocelyn-Holt reúne columnas y ensayos, algunos de ellos inéditos, todos los cuales tienen en común la tematización de distintos personajes, he descubierto una dimensión del historiador.

Este libro es como un “Diccionario biográfico de Chile», en el cual la gente no paga para aparecer. Mas bien, pagaría para no aparecer en sus páginas. Porque quien lo escribe practica con sumo talento una dimensión de la Historia que no es la única, pero sí una de las indesmentiblemente importantes: la Historia es el último recurso de la verdad y la justicia. Y a muchos no les gusta ni la verdad ni la justicia.

Me explico.

Entre los muchos personajes mitológicos, históricos y actuales cuyos perfiles este libro saca a relucir, hay dos que deben tenerse a la vista para efectos de este juicio: La Quintrala y el presidente José Joaquín Prieto. La primera es, según el autor, la representante nacional paradigmática de la impunidad. La Quintrala es una criminal serial, una vieja beata y sádica, que muere en completa impunidad. No es que haya sido indultada; es que nunca recibe un juicio en el sentido pleno de la palabra. Por lo tanto, se queda a las puertas del infierno, pendiendo de uno solo de sus cabellos. Nadie se atreverá a cortarlo para que se vaya definitivamente a ese lugar que en justicia le corresponde. Todos los chilenos impunes son, en este sentido, espectros de la Quintrala.

El otro personaje, Prieto, destaca, aparentemente, por todo lo contrario. Cuando termina sus periodos como presidente de la Republica, Andrés Bello celebra el acontecimiento. No porque haya querido a Prieto lejos del sillón presidencial, sino porque identifica en él al primer mandatario hispanoamericano que ha finalizado sus periodos sin irse ni quedarse a la fuerza. Y ha dejado subir a otro, elegido por los ciudadanos. Vale decir, Prieto sería el primero que en la América española somete su poder a la ley, y por lo tanto inaugura con su ejemplo una nueva época en que la impunidad podría no ser ya la tónica. Sin embargo, apunta nuestro historiador, este hecho sirve para crear una suerte de esquema mítico que una y otra vez muchos dicen cumplir, cuando en realidad son más bien impunes; o sea, quienes no someten su poder a la ley, pero ahora con un disfraz mejor logrado. En otro texto de este mismo libro, dice que que «el Conde de la Conquista» se haya hecho llamar «ciudadano» tenía «mucho de disfraz».

Menudo problema, porque en un país de impunes crudos e impunes cocidos todo sale a la larga podrido. Y la justicia no es más que aparente.

Con todo, ese no es un problema singular chileno, sino que se remonta a las épocas más antiguas. Por lo mismo, se ha dicho tantas veces que la Historia es un tribunal del que no pueden escapar ni los más poderosos. No hay nadie suficientemente impune para la verdad que logra la Historia. De ahí que Schiller llegara a proclamar que la Historia universal es el Juicio Final. O sea, si fallan todos los recursos judiciales para hacer justicia, siempre queda un último recurso, el de la Historia.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa atención de este juez que es el historiador se concentra sobre personajes, perfiles, que no son de muertos sino también de vivos? Los muertos son inofensivos, pero los vivos son ofensivos, y a veces mucho. Entonces, si un historiador juzga a los vivos puede desatar un problema grande. Especialmente porque tiene que extraer de un lapso muy corto de tiempo demasiadas conclusiones. Alfredo Jocelyn-Holt valora en Benjamín Vicuña Mackenna precisamente eso: que supo hacer una historia de su tiempo y de muy poco tiempo, que es un ejercicio reflexivo llevado al límite. Algo parecido se puede decir de Jocelyn-Holt, justamente en sus columnas sobre personajes que viven entre nosotros.

Porque en este caso existe un fenómeno adicional. El de las palabras que gozan de una facultad especial.

Junto con eso que podemos llamar la justicia histórica, está la justicia poética. Ella también acontece muchas veces cuando todos los recursos de los tribunales han sido infructuosos. Sin embargo —¡y esto es MUY importante!—, mientras la Historia declara una verdad acerca del pasado, la justicia poética engendra una verdad futura.

Voy a explicarlo mejor.

La justicia poética puede ocurrir, en los muchos casos en que tiene lugar, por la fuerza de las palabras. Quienes tienen fama de personas honestas y veraces infunden tal poder a sus palabras que cada una de ellas no suenan en vano. Es el caso de Alfredo Jocelyn-Holt, a quien le falta el don de la actuación; o, mejor dicho, el de la simulación. No sabe disimular sus furias. Lo que dice es exactamente lo que piensa. Sus palabras están prestigiadas no tanto por su razón, que en algunos casos podría no tenerla, como más bien por su convicción, que es en buena parte el material con que acontece la poesía. Son palabras que no se las lleva ningún huracán.

Y claro, he aquí mi punto: esta combinación de justicia histórica y poética significa que el historiador puede involucrarse más de la cuenta en la historia en curso, engendrando con sus palabras realidades de las cuales tal vez debería ser nada más que testigo.

Por lo tanto, ya podemos vislumbrar de qué se hace este historiador culpable. De haber tal vez participado —sin quererlo, pues no dudo de sus buenas intenciones— en engendrar la Historia más reciente de Chile. Su interés por los perfiles individuales, y no por meros sujetos colectivos, le ha permitido dictar sentencias, pero también sacar personas de un ¿justo? anonimato para lanzarlas a un ¿injusto? estrellato.

En rigor, desagradables e insignificantes personajes que debieron haberse disuelto en un sujeto colectivo han sido recientemente transformados en perfiles dignos de la Historia (los índices onomásticos son en este libro muy importantes). El autor los engendró, quizás. Y los hizo engordar tanto, tanto, tanto… que uno de ellos puede haberse transformado en Presidente de la República, nada menos.

Sin duda, la pregunta que cabe hacerse es hasta qué punto se lo puede responsabiizar de este desastre monumental. ¿Cuánto hay en estos personajes de fuerza incontrarrestable y cuánto de palabras de crédito que calaron hondo más de la cuenta, volviendo digno de su pluma lo que podría haber desdeñado como indigno de ella? Porque, como en el Génesis, hay palabras que pucha que dan vida. Nótese, por lo demás, que hay en todo este embrollo un factor que dice relación con el principio de incertidumbre de Heisenberg (mencionado por Felipe Toro en su presentación). No podemos saber qué tanto de lo observado es culpa de este observador.

Pero más allá de eso, debo decir, para absolverlo, que este hecho era inevitable. El mundo no está compartimentado como quieren algunos. Los historiadores no tienen que ser forzosamente seres grises que habitan archivos para referirse a muertos, por un lado; ni los poetas excéntricos empapados de vida cuyos nombres salen más allá de los tugurios cuando ganan un Premio Nobel, por el otro. Entre este mundo y ese otro habrá necesariamente un contacto. El historiador no podrá dejar de ser un poeta, si sus palabras están vivas. Esa vida traerá consigo muchas otras, que tal vez no sean de nuestro agrado. Fue el caso de Dante, por cuya Commedia conocemos hoy los nombres y apellidos de muchos florentinos de su tiempo.

Por eso, sostengo aquí que no es de impunidad, sino de justicia, absolverlo en este día, pues todas las cosas del universo están destinadas a estas juntas. La historia, que no dice nada sobre el presente, sobre la vida tampoco explica nada acerca del pasado. No son dos ámbitos que puedan ir por separado.